- Home

- 水槽, あ~失敗した!, 水槽レイアウト記録, セパレーター(仕切り板), 自作品・改造品, プラ箱(トロ舟)L60

- トロ舟水槽のセパレーター失敗!1日考え閃いた!

BLOG

9.212017

トロ舟水槽のセパレーター失敗!1日考え閃いた!

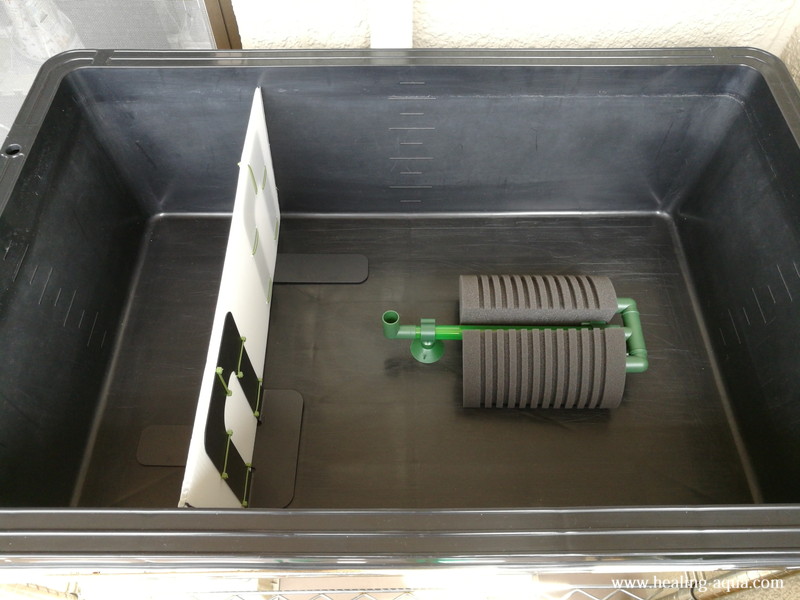

前回は自作セパレーターの製作風景をご覧いただきましたが、今回は実際に

トロ舟プラ箱L60水槽に飼育水を張り、セパレーターの効果を実験してみます。

セパレーターの設置イメージは上の写真のような感じをイメージしています。

今回はセパレーターの効果レポートとスポンジフィルターのレポートを

行いたいと思いますので、どうぞお付き合いください。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンジフィルターはこんな使い方

セパレーターのレポートを行う前に、先にスポンジフィルターのレポートを行ったほうが

分かりやすいかと思いましたので、まずはスポンジフィルターのお話から。

通常スポンジフィルターは上の写真のように縦に設置して使用するものですが、

トロ舟プラ箱L60水槽には高さが無いので、今回は横に寝かせて使用してみようと試みました。

そして今回は底砂を敷かないベアタンクで飼育をするつもりですので、

吸盤が使えるということもあり、以前から持っていた「水作パイプピタッと」も

使用してエアーチューブなども綺麗に配管することにしました。

「水作パイプピタッと」は下記のような商品です。

|

|

| 出典:チャーム楽天市場店販売ページより | |

飼育水を入れてエアレーションを行います。

スポンジフィルターのスポンジは設置の時に邪魔になったので外していました。

エアレーションを行うと、スポンジをはめ込むパイプからちゃんと泡が拭き出ます。

これでスポンジをはめ込むと、吐出口から泡が吹き出し、底から酸素が湧きでたような

エアレーションが出来るぞ。イメージ通りで面白そう!と思っていました。

そしてスポンジをはめ込んでみると、上の写真を見てください。

はめ込んだスポンジが浮いてくるのです。

普通なら水を吸ったスポンジは、底にペタンと落ちていくはず。

しかし、エアーを送るとスポンジは浮いてくるのです。

もしかして、エアーの調整が悪い?それともエアーが吐出口まで届かない?

なんて事を考えながら調整を行ってみたりしたのですが、スポンジは浮いたままです。

それも片方のスポンジだけ浮いてくる。

もう片方は底に着いたままなのです。

ジッと見ていて思ったのですが、スポンジフィルターを縦に使用する場合

エアーが送られると、スポンジ部分で逃げれなくなったエアーが、吐出口から出てくる

構造となっているのでしょう、これは寝かして使用すると機能しないのではないか?

そんな風に見えてきたのです。

実際スポンジフィルターを縦にしてみると、ちゃんと吐出口からエアーが吐き出され

スポンジフィルターの役目を成しています。

これはどう考えても、寝かして使用すること自体間違ってるな!

そう気が付いたのです。

うぁ~これは失敗だわ...(泣)

せっかく面白いイメージを描いていたのに、断念する他ないですね。

で、とりあえずエアストーンを接続して飼育水を回しておきました。

でも少しゴミを取るための何かフィルターを付けたいな~ってのが私の本音。

結局、以前から使用している小さい、背の低いスポンジフィルターを設置することにしました。

スポンジフィルターの横置きは断念しよう。

購入したけど大きすぎたテトラツインブリラントスーパーフィルターはお蔵入りになりそうです。

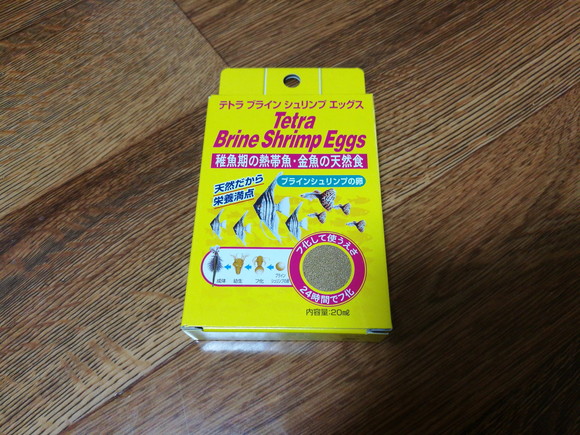

今回変更して設置したスポンジフィルターはこれ↓

|

|

| 出典:チャーム楽天市場店販売ページより | |

適合水量は30リットル以下の水槽用となっていますが、設置しないよりは

設置したほうが少しでもゴミを取ってくれそうな気がして、こちらを選びました。

設置してみると、LSS研究所の黒いカラーリングのスポンジフィルターなので、

水槽内でも存在感は薄れ、なんとかいい感じに収まりました。

しかし、スポンジフィルターの横置き(寝かせた状態)は機能しないんですね。

いい勉強になりました。

スポンサーリンク

自作セパレーターを設置したけど...

今度はセパレーターのお話です。こちらも設置時は失敗談(笑)

まぁ見てやってください。

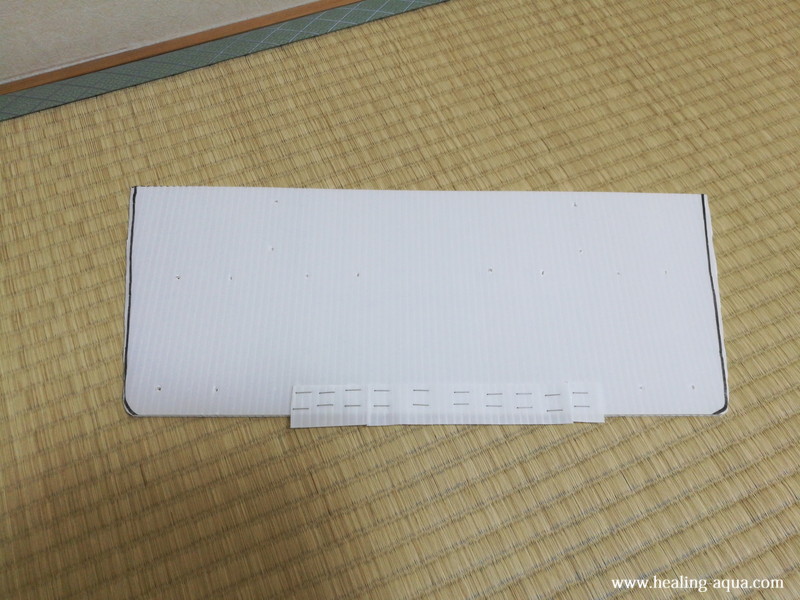

セパレーターのほうは、しっくり収まっていますので、飼育水の入ったトロ舟に

設置を行い、少し浮草を浮かべて、別水槽で飼育していた、幹之メダカスーパー強光

~鉄仮面~を導入してみました。

上の写真が導入直後の写真ですが、まずまず描いていた通りの風景です。

そして10分も経たないうちに...

セパレーターで仕切った右側スペースに成魚の幹之メダカを導入したはずなのに、

もう左側スペースに3匹も移動しているではないですか!

これではセパレーターの意味をなしていない!

メダカが通り抜けてきます。(笑)

しかしどこから左側スペースに移動してくるのだろう??

トロ舟側面とセパレーターはピッタリくっ付いていて、幹之メダカが通り抜ける隙間は

無いはずなのに...底もピッタリ付いているはずなのに...まさかのまさか

セパレーターをジャンプしてくることはできないはず...

最初は全く分からず、頭で考えてみても思い浮かぶこともなく、水槽の中に手を

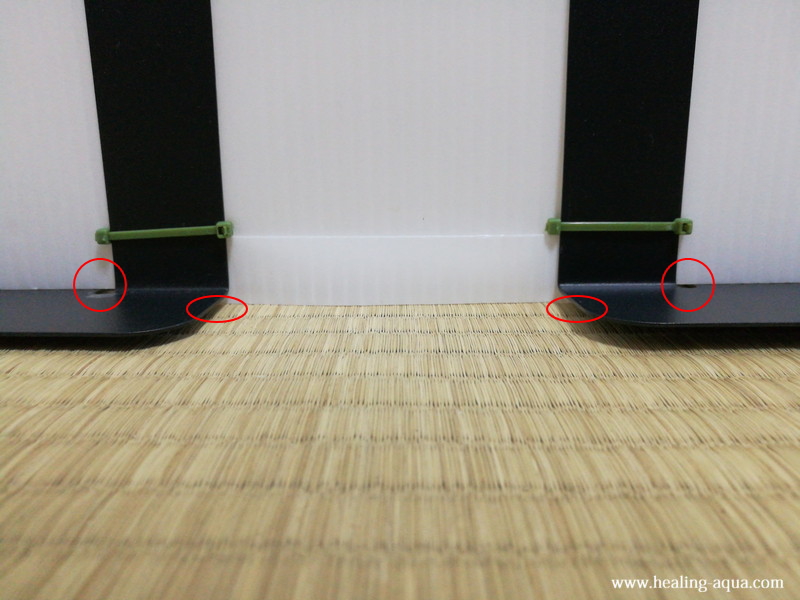

入れてみると発見しました!どうも底部に隙間があるようです。

でも製作しているときは底部に幹之メダカが通れるほどの隙間など無かったはずなのに~

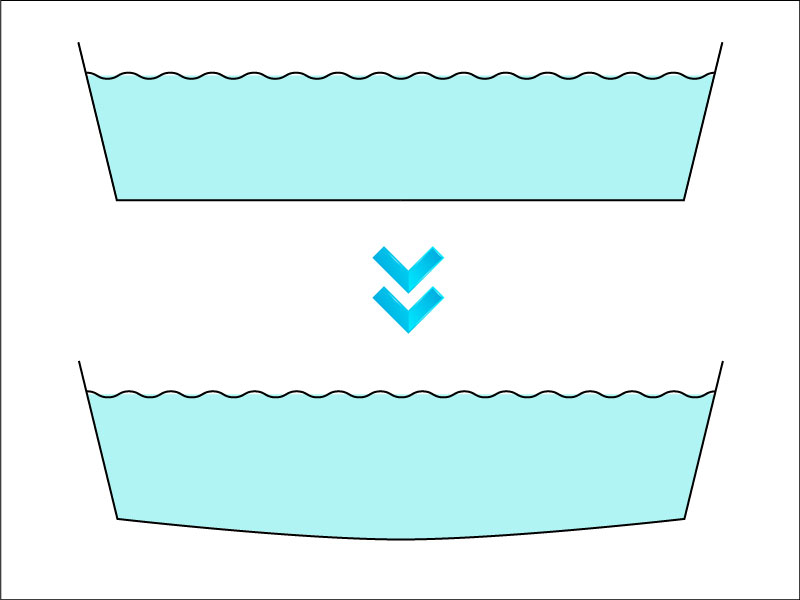

そしてよくよく考えてみると、トロ舟は飼育水を入れていくと、だんだんと底部が

たわんでくるんですね。トロ舟の中心部に近いほど、たわみが増すような感じです。

上の図を見ていただくと良くわかると思いますが、飼育水を入れてたわんだ状態の図です。

少々大げさに上の図は書いてしまいましたが、イメージとしてはこんな感じだと思います。

だから飼育水を入れる前にセットしてみた時には、幹之メダカが通れるほどの隙間では

無かったように思われた部分も、たわみで隙間が大きくなり、10分も経たないうちに

右側スペースにいた幹之メダカが左側スペースに移動しているってことが起こっていたようです。

じゃぁその隙間を防ごうではないですか!

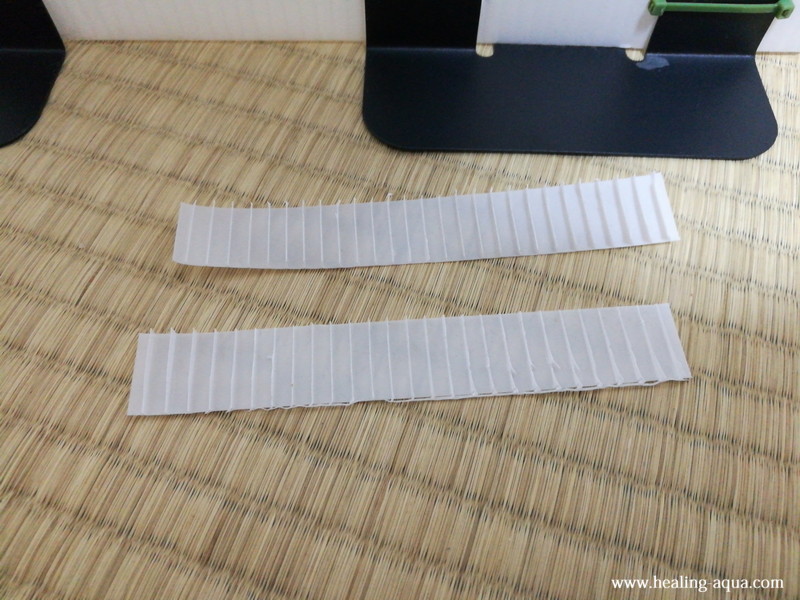

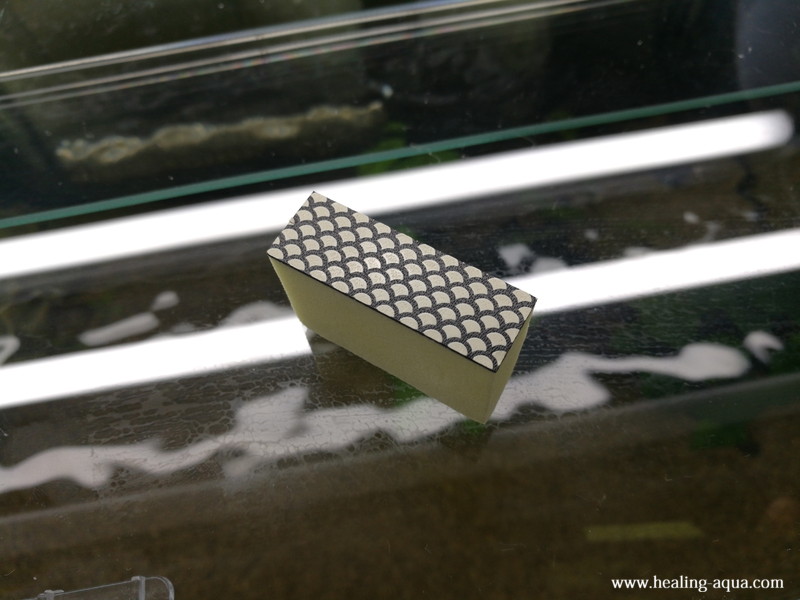

って養生シートを長細く切って、上の写真のように隙間のある部分にホッチキスを使って

止めただけのものですが簡易的に隙間を埋めるものを作ってみました。

養生シートは長細く切り、真中の空間部分をカッターで切り離し2枚に分割したものです。

ホッチキスの芯で止めたのは、接着剤は使えないし、コーキングなどは乾くのに時間が掛ります。

ホッチキスの芯だと、養生シートはパチンと貫通してくれますので手っ取り早かったからです。

隙間のある部分を埋めたセパレーターを、またトロ舟プラ箱L60水槽にドボン!

また少し時間をおいて見に行きました。

すると...

あちゃー(泣)また幹之メダカが左側スペースに移動しています。

どこか隙間が埋まっていないのか?埋めた部分にモノサシを差し込んで、

もう一度隙間を確認してみましたが、埋めた部分は通り抜けることはできない感じです。

となると、上の写真の赤丸の部分やその他のところから抜け出しているのに違いないと思います。

ん~どのようにこの隙間を埋めたらいいんだ??

まだこのトロ舟水槽には成魚しか導入していないので、とりあえずセパレーターは

外して1日考えることにしました。

難しく考えることなかった

さてどうやって底の隙間を埋めるか?って、この日考えたのは

- 先ほどやった簡易的な埋め方では、あとどの分を埋めてあげればよいかは分からないし

全面に養生シートを付け足したとしても、結局今の状態と変わらなくなる... - だったらもう一度、飼育水を全部抜いてコーキングで埋めてしまうか?

でもそれだったら、どれぐらいたわむかなんて想像が出来ないし、

セパレーターを移動することもできなくなってしまうし... - たわみを想定して、もう一枚養生シートを切りなおしてみようか?

いやいや、それも飼育水が入った状態を想定できないし、飼育水を入れた状態では

底部を見ることもできないし...

いろんなことを想像して考えてみましたが、自分の中で全て打ち消されます。

結局作り直すにしても接着するにしても、飼育水を張ったままでは計測することができません。

そして一夜明け、いいものはないかとトロ舟プラ箱L60水槽を見ていると、

ありましたありました!なぜ昨日は気付かなかったのだろうか!!

自分自身でも苦笑いです。

その「ある」ものとは【赤玉土】です。

「そうだ!この赤玉土を隙間を埋めるのに使えば、バクテリア住家と一石二鳥!」って

思い付いたのです。

赤玉土はこのトロ舟プラ箱L60水槽に数個、バクテリアの住家としてプラポットに入れて

配置していたので、トロ舟水槽を見ていて赤玉土を思い付いたのです。

これは良い案!と自負して(笑)朝から早速、赤玉土を入れました。

水中なので少し見にくいと思いますが、赤玉土をセパレーターの端から端まで

左右両側に入れてみました。

端から端まで全て少し盛った形で入れましたので、これで幹之メダカが

行き来することは絶対にないでしょう!もしこれで行き来することがあれば

もうこのセパレーターは諦めようと思うぐらい、完全に敷きつめられたと思います。

最終的には上の写真のような感じで、赤玉土を敷きつめました。

上の写真でうっすらと左右両側に入っているのが分かると思います。

ちなみにセパレーターの左右両側以外には赤玉土は敷いていません。

赤玉土を敷きつめてから1時間ほど経った頃、幹之メダカの様子を見に行きましたが

1匹も左側の稚魚用スペースに移動してしまった幹之メダカはいませんでした。

また翌日も、翌々日も確認していますが、左側スペースに移動している幹之メダカはいません。

あ~よかった!

失敗だらけのセパレーターとスポンジフィルターでしたが、なんとか落ち着いたように思います。

もう少しだけ日にちをおいて、左側の稚魚用スペースに成魚が移動していなければ、計画通り

左側スペースに稚魚を挿入したいと思います。

セパレーターと赤玉土の写真を撮影しているときに、上の写真の石巻貝を見つけました。

以前からトロ舟プラ箱L60水槽にいる石巻貝です。

なんとも後ろ髪の長い石巻貝ですね~(笑)

藻が付いて、どんどん藻が伸びているのでしょうか??

どれぐらいまで伸びるのか、このまま放置しておこうと思います。

でも重くないのかな??

いろいろと失敗はしましたが、今回のトロ舟プラ箱L60水槽リセットはこれで完成となりました。

あとは幹之メダカスーパー強光~鉄仮面~がたくさん増えることを願って、またゆっくりと

アクアリウムを楽しみたいと思います。

幹之メダカスーパー強光に関する一連記事

スポンサーリンク

![30cmキューブ水槽[1]・[2]の水草をトリミング](https://www.healing-aqua.com/wp-content/uploads/2019/03/ha159-ec-72x72.jpg)